L’Offertoire, méditation active

Cet article est une version écrite un peu raccourcie de la série de vidéo qui porte sur l’Offertoire de la messe. Il est d’une écriture simple et peut comporter à quelques endroits des tournures un peu plus orales.

Prélude

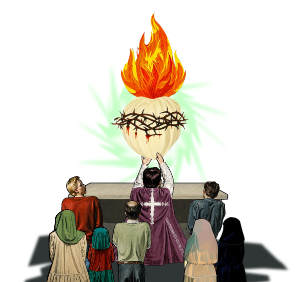

La messe est essentiellement un sacrifice pendant lequel le Christ se donne à Dieu le Père à la façon d’un culte. Au centre de la messe culmine cet acte par lequel le Sacrifice de la Croix, c’est-à-dire la mort de Jésus, vrai homme et vrai Dieu est renouvelé mystiquement.

Le déroulement du sacrifice eucharistique de la messe, se subdivise en 6 parties distinctes, parmi lesquelles trois parties se rattachent essentiellement à ce sacrifice, et trois ne s’y rattachent que d’une façon tout à fait secondaire.

Il faut voir au sein des parties secondaires, au début de la messe, la préparation publique au bas de l’autel, et l’enseignement des fidèles. A la fin de la messe, les actions de grâce, le remerciement. Les parties essentielles sont l’offrande de la victime, l’Offertoire, puis l’immolation ou le sacrifice en lui-même, la Consécration, enfin la consommation de la victime, la Communion.

Introduction

L’Offertoire est l’une de ses 3 parties essentielles du sacrifice de la messe. Il est ce moment où la victime est présentée sur l’autel pour être offerte, en plus d’être une préparation matérielle à ce sacrifice. Cette définition que je viens de donner est très grossière, nous allons au cours de cet enseignement en peaufiner progressivement les contours dont le tracé n’est pas si évident qu’on le pourrait croire. Je ferai une synthèse théologique de tout cela à la fin, et non maintenant, en effet vous m’excuserez, il me semble qu’il n’est pas pertinent de vous dire que l’Offertoire est d’abord l’oblation physique et mystique de la matière du sacrifice eucharistique. Pour l’instant on se tiendra à la Présentation de la victime en vue de l’offrir.

Liturgie Naturelle

Pour dresser une ébauche de la place qu’occupe l’offertoire dans le sacrifice de la messe, revenons d’abord à une liturgie plus naturelle. La messe est pourrait-on dire grandement altérée par tous le miracles qui s’y produisent. C’est un petit peu une liturgie naturelle sur laquelle on a ajouté un versant surnaturel. Par conséquent, nous enlevons pour l’instant ce dernier aspect, pour ne garder que le squelette plus facile à déterminer.

D’autant plus que la messe, selon ce caractère de sacrifice n’invente rien, dans les cultes païens ou dans le culte hébreux, on rend le plus gloire à Dieu lorsqu’on conduit justement un sacrifice.

Le sacrifice est un culte très naturel qu’on voit se produire dans une vaste majorité des religions. Que ce soit chez les Aztèques qui venaient arracher le cœur de la victime bien humaine pour le présenter au dieu solaire, que ce soit chez les grecs et les romains qui scrutaient dans les entrailles d’animaux le dénouement de la bataille qu’ils allaient mener, il y a le rite d’un sacrifice, comme il y en a un dans les sacrifice d’animaux des celtes, des gaulois, des germains, des Nordiques. Quelquefois par ailleurs dans les rites des tribus primitives d’Amérique, d’Afrique ou d’Océanie des sacrifices humains très sanglants qui découlaient souvent sur la consommation cannibale de la victime. On retrouve en Orient des pratiques semblables, mais non sanglantes, ainsi chez les égyptiens la consumation par le feu d’encens et d’arômes pour honorer les dieux, chez les zoroastriens de Perse, qui à l’origine sacrifiaient aussi des animaux avant de faire brûler divers bois de grande qualité et d’offrir la lumière du feu sacré. Chez les shintoïstes, les fidèles de Confucius ou les fidèles de Bouddha, des dons d’aliments, d’objets, quelquefois brûlés solennellement. Et bien sûr dans la religion d’Abraham, ces sacrifices divers d’animaux immolés dans le Temple, rites qui furent réglementés très précisément dans le livre du Lévitique.

Déroulement du sacrifice

Il convient pour tout Sacrifice de rassembler trois choses, d’abord un sacrificateur, un prêtre, ensuite une victime, quelque animal, quelque plante, quelque objet, enfin une personne à qui on offre le sacrifice. Pour dernier acteur, c’est bien évidement Dieu à qui le sacrifice doit plaire.

Dans le déroulement de ce sacrifice, il convient d’abord pour le sacrificateur de présenter à Dieu la victime tout en signifiant les intentions pour lesquels le sacrifice est offert. La victime est ensuite immolée, c’est-à-dire détruite, ou entièrement ou en partie, pour un animal, il est tué, son principe vital est détruit, mais pas son corps. Enfin, il convient de faire communier l’ensemble du peuple à ce sacrifice, notamment pour en affirmer le caractère public, et solennel.

Regroupement de tous les actes dans l’Immolation

Ainsi que ce soit chez les chrétiens ou chez les juifs, l’acte d’immolation comprend en lui-même tout la réalité du sacrifice.

Toujours en est-il qu’il convient de voir dans le sacrifice de la messe un seul acte, l’Immolation, dans lequel sont rassemblés, réalisés formellement, les actes de l’Oblation et de la Consommation.

Liturgie comme prisme

Pour nos faibles yeux humains, la compréhension de cette haute réalité - qui rassemble dans les quelques mots de la consécration et la transformation du pain en corps de Jésus, l’offrande du Fils au Père, la Mort salvifique du Christ, la communion de tous les membres du corps mystique du Christ à cette grande adoration – est impossible.

C’est pourquoi il est convenable que cet acte soi décomposé. Bien sûr cette convenance repose en premier lieu sur la réalité de la séparation et ensuite seulement dans sa perception.

Il est convenable et naturel que la victime soit présentée à Dieu avant d’être sacrifiée. Il découle également du Sacrifice que celui-ci soit partagé par le peuple, il est certain que ceci doit être fait postérieurement au sacrifice, dans cet ordre très naturel.

Au rapport de sa perception, la liturgie joue le rôle d’un prisme de verre à travers lequel passe une lumière blanche trop vive et intense. Le prisme la décompose en un arc-en-ciel dont on peut alors apprécier les parties. La liturgie de la messe décompose le sacrifice pour nous le faire comprendre.

Ainsi en est-il de la distinctions de ces trois parties essentielles de la messe, Offertoire, Consécration, Communion, ainsi en est-il aussi des distinctions entre les divers actes de l’Offertoire, offrande du pain puis du vin, du célébrant, des fidèles, son agrément par la Trinité, purification du célébrant.

L’oblation

Pour désigner la réalité de l’acte par lequel les choses offertes, les oblats sont présentés à Dieu, on utilise en liturgie le terme d’Oblation. Le terme exprime cette même réalité d’un objet offert. Offrir en latin c’est porter devant, Ob-fero, porter devant quelqu’un les dons qu’on lui souhaite, de sorte à ce que cette personne en ait connaissance. L’offrande est donc l’exact opposé du don anonyme. C’est la solennité, la publicité qui les distingue. En latin, au temps du passé le verbe fero prend la forme latum, ainsi on arrive à l’expression oblation, qui ainsi hérite étymologiquement d’un caractère accompli.

On désigne en liturgie comme Oblation la partie de la messe qui commence au chant d’Offertoire, et se termine à la fin de la prière de Secrète. Parfois ce terme est aussi utilisé pour désigner toutes les cérémonies qui commencent au chant d’Offertoire, jusqu’à la fin du Canon. Puisque le Canon est aussi une oblation. L’offertoire fait l’oblation de la matière du sacrifice tandis que le Canon fait l’oblation du sacrifice en lui-même.

On peut ainsi dire en traits grossiers que l’Oblation est l’acte qui est conduit pendant l’Offertoire. Alors que l’Offertoire est la cérémonie pendant laquelle se déroule l’Oblation. Donc essayons de garder cette idée de contenant et de contenu.

Ainsi en comprenant les cérémonies de l’Offertoire, nous comprendrons l’idée de l’acte d’oblation. Commençons donc maintenant !

Déroulement de l’Offertoire

Historicité

Une grande majorité des rites qui composent aujourd’hui l’offertoire sont d’un ajout tardif, que l’on peut dater du milieu du moyen âge. Avant ces changements successifs, l’offertoire ne se composait que de deux éléments, une procession, accompagnée d’un chant, et la prière de Secrète, qui en elle-même résumait les prières apparues plus tard.

C’est important, pour comprendre la disposition et la cohérence de la cérémonie aujourd’hui de connaître un petit peu son histoire, c’est pourquoi je commence par vous décrire rapidement les quelques cérémonies disparues.

Missa catechumenorum

Un élément disparu de l’offertoire se trouvait également au tout début de la cérémonie d’offertoire, il s’agit du renvoi des catéchumènes. En latin missa catechumenorum, donc messe des catéchumènes, qui désigne en premier lieu ce moment de la messe, où ils s’en vont, puis fini par désigner toute la première partie de la messe jusqu’à ce moment-ci. Et donc par opposition, le reste de la cérémonie, jusqu’au renvoi des fidèles est appelée missa fidelis, messe des fidèles. On en arrive ainsi au terme de messe. Messe signifie donc renvoi.

Le missa catechumenorum, le renvoi des catéchumènes est un signe très fort qui marque l’importance des cérémonies à venir. Ce qui se passait réellement c’est qu’on demandaient solennellement à ceux qui n’étaient pas encore baptisés de sortir de l’Église, avant de fermer les portes à clé, comme on peut le faire encore aujourd’hui dans les rites orientaux. Dans les rites occidentaux la pratique disparaît entre le Xème et le XIIème siècle. Dans un ancien sacramentaire du rite romain, on pouvait entendre vers le IXème siècle cette expression : « Sortez d’ici hérétiques, Juifs, païens, ariens, vous qui n’avez rien à y faire ». On voit bien que le sacrifice commence et qu’il n’est plus question maintenant de simples enseignements qu’on aurait pu recevoir semblablement à un autre moment de la journée par exemple.

Ce renvoi se justifiait aussi de manière à signifier le caractère mystérieux de la messe, seul pourrait-on dire les initiés on le droit d’assister au sacrifice. Comme s’était le cas chez les hébreux, seuls, les circoncis pouvaient rentrer dans le Temple.

Bien sûr depuis lors, l’Église a trouvé d’autre moyens de signifier ce fait, et elle permet aux catéchumènes et mêmes aux païens d’assister à la messe en entier, puisque les grâces peuvent s’y révéler nombreuses.

La procession d’Offertoire.

Une seconde cérémonie aujourd’hui disparue est cette procession, par laquelle les fidèles offraient en premier lieu du pain et du vin pour le sacrifice. Le clergé venaient chercher dans la foule les offrandes et venait les déposer dans le choeur. Cette cérémonie a connu de nombreuses évolutions quand aux objets qui étaient donnés. D’abord primait le fait de venir offrir les oblats pour le sacrifice. Mais rapidement, puisqu’il était clair qu’il n’y avait pas besoin d’autant de miche de pain et de bouteille de vin qu’il y avait de fidèles, on s’est mit à offrir plutôt des biens nécessaires à la vie du clergé, en nature. On est passé enfin à accepter quel bout de papier sur lequel on inscrivait les choses que l’on offrait, plutôt que de devoir les porter dans l’Église. On a facilement transformé tout ceci en sommes d’argent, offertes donc aujourd’hui pendant la Quête, qu’on a un peu avancé dans le moment de la cérémonie de sorte à ce qu’elle ne vienne pas déranger la profondeur des prières et des méditations pendant l’offertoire.

Pendant cette procession d’offertoire, on chantait cette pièce grégorienne qui subsiste toujours, l’antienne d’Offertoire. Une hymne qui se chantait à deux chœurs qui se répondaient l’un l’autre, le chant devait durer pendant toute la procession, le célébrant faisait signe aux chantres de s’arrêter une fois la chose faite. Nous ne conservons du chant aujourd’hui que l’antienne, c’est-à-dire le premier verset. « Il faut mieux chanter 5 psaume la joie au cœur que dire tout le psautier dans l’angoisse, car ce n’est pas par le nombre de mots que le bon Dieu se laisse fléchir » nous rappelle saint Jérôme.

Voilà pour ce qui est des cérémonies abandonnées de l’offertoire, qui nous seront donc utiles pour comprendre les cérémonies actuelles, dont nous traitons maintenant.

Plan de l’offertoire

Pour ce qui est de l’offertoire auquel nous assistons aujourd’hui pendant la messe traditionnelle, donc celle de 1962. Le déroulement est très clair, bien que plus complexe.

L’antienne accompagnée en creux de l’offrande des fidèles ouvre la cérémonie.

Le célébrant seul, offre les oblats et d’autres éléments apparentés à ces oblats, il appelle Dieu à les recevoir.

Le célébrant se purifie en prévision de la consécration

Une conclusion récapitule tous ces actes.

Oremus

Ce grand mouvement d’ensemble est introduit par ce simple Oremus, « prions », que le célébrant chante avant de dire à voix basse et seul cette antienne d’offertoire, tandis que la chorale continue en chantant, éventuellement avant le peuple.

On a ainsi une désynchronisation, entre le peuple et le clergé. Le prêtre rentre dans une attitude beaucoup plus grave et solennelle, plus complexe aussi de la messe, tandis que le peuple est gardé dans la simplicité d’un chant unique.

Comme à l’Oremus qui clôt les prières au bas de l’autel, le prêtre entend signifier la séparation d’entre le choeur et les fidèles. Oremus signifie prions, et dans prions il y a et moi et vous. Priez pour moi qui vais opérer le grand Acte, priez avec moi qui vais seul me rendre devant le tabernacle. Oremus, est la parole qui unit Moïse à son peuple, qui unit le célébrant aux fidèles. Moïse qui avait commandé que personne d’autre que lui, pas même un animal, n’ose seulement monter sur la colline tandis qu’il ira s’adresser à Dieu. Moi pendant ce temps-ci je ne pourrais pas vous parler ni rien faire d’autre qui me séparera de ma relation avec Dieu. Je penserai à vous et je vous recommanderai dans mes prières, pendant ce temps là priez avec moi, je prierai avec vous, ainsi, prions.

Et là commence l’Offertoire, le message est donc passé, le célébrant posera un acte, les fidèles recevront ses fruits, chacun de son côté. Dans l’esprit cependant, dans la prière, les deux sont unis.

Antienne d’Offertoire

L’offertoire se poursuit vous le savez par cette antienne, qui donne le ton de notre méditation liturgique. Si l’offrande, celle qui se faisait processionnellement avant le XIIème siècle, a disparu, l’esprit doit demeurer. « Quoique cette cérémonie d’offrir en particulier son pain et son vin ne subsiste plus, écrit Bossuet, le fond est immuable ».

Le chanoine Croegaert nous l’indique, l’Antienne d’offertoire garde toute sa légitimité :

« Quelqu’un même pensera peut-être que l’offrande ne se faisant pas, on pourrait entièrement omettre l’antienne d’offertoire. Cependant, le prêtre la dit toujours avec raison, parce qu’il renferme tantôt une prière, tantôt des paroles de louanges et souvent une exhortation ou une instruction par rapport aux mystères ou à la fête que l’on célèbre. Le chœur qui le chante pendant que le prêtre offre à l’autel le pain et le vin imite, comme le remarque saint Isidore, les enfants d’Aaron, qui pendant l’oblation, faisaient retentir les trompettes en un chœur de musique auquel le peuple joignait sa voix aux prières. »

Insuffisance de l’offrande matérielle

Il faut cependant s’arrêter ici un instant puisqu’on se rend bien compte que, quelque fastueuses que soient les diverses cérémonies par lesquelles on apporterait de riches et grandes offrandes sous l’autel, il est évident qu’aucune d’entre elles ne pourraient suffire à combler l’exigence qui convient à Dieu.

Certes les biens de la terre doivent être offerts et consacrés à Dieu, souverain maître de toutes choses, et cela est bon. L’Église nous le fait voir par les rites que nous venons de décrire, cependant seul le Sacrifice du Christ peut véritablement convenir au culte divin, et c’est bien le seul Jésus-Christ qui est l’objet du sacrifice de la messe.

Pendant l’Offertoire, nous faisons, je le répète l’oblation de la matière du sacrifice de la messe. Il faut faire quand à cette oblation la distinction entre celle qui est faite physiquement, et celle qui est faite mystiquement. Mystiquement et physiquement sont deux versant de la réalité, mystiquement ne signifie pas fictivement, ni symboliquement, mais réellement, seulement selon un mode sacramentel.

Si on prend le sacrifice en son entier. Du point de vue mystique, la forme, l’âme est le sacrifice du Christ sur la croix. La matière est l’humanité du Christ, qui est nécessaire pour le faire mourir. Physiquement, la forme est la diction des paroles de la consécration par le célébrant. La matière est le pain et le vin qui sont offerts, donc les oblats.

Ainsi donc, pendant l’offertoire, nous n’offrons que la matière, donc, si on a bien suivi, mystiquement, nous offrons l’humanité de Jésus-Christ, Physiquement, nous offrons les oblats.

Anticipation

Cependant, avant la Consécration, le Christ n’est pas réellement présent sur l’autel. On en arrive à ce dilemme : Comment offrir cette victime, qui est pour l’instant absente. En effet en comparaison avec le sacrifice naturel, c’est-à-dire celui qui n’a pas de partie mystique comme celui de l’Ancien Testament, en comparaison de ce sacrifice, il y a comme une coupure.

On remarque d’ailleurs qu’il n’y de présence de Jésus-Christ que durant ces deux moments de la consécration et de la communion, qui sont institués directement par Notre-Seigneur.

La solution trouvée par la liturgie de l’Église est de faire l’anticipation de cet état transformé des oblats. Ainsi la liturgie se plaît à parler d’hostie « sainte et immaculée » lorsqu’elle fait porter le pain devant la croix. Il en va de même pour le calice. Or il évident pour tous qu’à ce moment de la messe, il n’y a rien à trouver de spécial à cette hostie ni à ce vin, si ce n’est qu’ils ont été choisis pour leur qualité. Cependant s’ils sont appelés saint, c’est bien en prévision de ce qu’ils deviendront, le corps de Notre Seigneur.

« Nous devons tellement avoir en vue d’offrir cette divine victime, qu’en commençant à offrir le pain, nous parlions déjà comme si nous offrions cette hostie sans tâche qui est l’unique dont l’offrande puisse nous laver de nos péchés » Croagaert.

Oblation du pain

Ainsi commencent ces prières :

Suscipe sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, hanc immaculatam hostiam. Recevez, Père saint, Dieu tout puissant et éternel, cette hostie sans tâche. C’est ce que prononce le célébrant en portant au dessus du niveau de ses épaules la patène contenant l’hostie, hostie donc non consacrée.

On remarque donc l’anticipation de cet état transformé des oblats. Hanc immaculatam hostiam. « Cette hostie immaculée »

La prière se poursuit tandis que le célébrant conserve son attitude : Cette hostie sans tâche que je vous offre, moi, votre indigne serviteur, à vous qui êtes mon Dieu vivant et vrai,

C’est l’attitude l’homme pieux : la vertu de piété c’est celle qui reconnaît et la majesté de Dieu et son propre néant.

Ainsi le grand saint François d’Assise s’adresse au Seigneur en ces termes : « Mon Dieu et mon tout, qui êtes vous, et qui suis-je ? » C’est là la parole d’un homme pieux. Saint François devra lui-même répondre à cette question. Cependant dans ses fréquentes visions, le même thème revient chez sainte Catherine de Sienne : Dieu s’adresse à elle très librement : « Sais-tu, ma fille, qui tu es et qui je suis ? Si tu as cette double connaissance, tu seras heureuse.Tu es celle qui n’est pas, je suis Celui qui suis » C’est ce même esprit de piété que l’on retrouve dans la prière Suscipe sancte Pater : Cette hostie que je vous offre, moi, votre indigne serviteur, à vous qui est mon Dieu vivant et vrai.

Pour mes innombrables péchés, offenses et négligences sans nombres, pour tous les assistants et pour tous les chrétiens vivants et morts afin qu’elle profite à mon salut et au leur pour la vie éternelle.

On se souvient donc pendant cette prière de la réalité propitiatoire de la messe, c’est-à-dire du fait que la messe est un moyen de salut, par l’expiation des péchés personnels. C’est un don que le sacrifice du Christ nous fait hériter. Pour mes péchés, offenses et négligences sans nombres.

L’ordre qu’il convient de donner à la prière revient aussi : le prêtre prie d’abord pour lui-même, ensuite pour les assistants. C’est l’ordre que saint Paul demande aux prêtres de suivre dans l’Épître aux Hébreux.

Geste d’offrande

Le célébrant porte comme on l’a dit l’hostie au niveau de ses épaules en disant cette prière. C’est une reproduction du geste que fit le grand Prêtre Siméon lorsqu’il présenta l’Enfant Jésus au Temple. Cet épisode de la présentation représente par ailleurs l’Offertoire du sacrifice de la croix. Siméon brandit l’enfant Jésus, et l’offrit à Dieu, comme il convenait d’offrir chaque enfant premier né au Seigneur. Déjà dans les balbutiements de l’enfance, Jésus est tourné vers le sacrifice de la croix.

Dans les gestes encore, une fois avoir fini l’oblation du pain, le prêtre fait un signe de croix avec la patène sur le corporal. « On montre par ce signe sensible nous dit le Père Lebrun qu’on place l’hostie sur la croix où Jésus-Christ s’est offert à son Père pour nos péchés. »

La Patène

Ce geste réalisé le célébrant donne cette patène donc cet objet, au sous-Diacre, qui vient l’envelopper à l’intérieur du voile qu’il porte sur ces épaules. Cet assistant descend les marches de l’autel et au centre il brandit cette même patène en direction de l’autel. Il conservera cette position jusqu’à la prière Notre Père, donc il y reste pendant tout le Canon et tout le reste de l’Offertoire.

Ce rite se justifie totalement, et par sa symbolique par son histoire. La raison pour laquelle on enlève la patène de l’autel est à l’origine pratique, nous n’avions pas de ciboire par le passé, la patène contenait toutes les hosties, et celles-ci n’étaient pas azymes, la patène faisait donc plutôt un mètre de long pour trente centimètres de large. Tout cela prenait donc trop de place.

Évidement on allait pas réserver dans la sacristie cette patène et ces hosties pour les faire revenir à la consécration. On les garde en vue, et cela nous permet de conserver ce symbole pendant tout le canon. La patène est utilisée surtout pour l’Oblation et elle signifie donc l’acte pour lequel elle sert. Le fidèle qui assiste à la messe solennelle et qui voit le sous-Diacre brandir cette patène à quelque moment pourra nourrir sa méditation ou sa prière de l’importance de l’Oblation de Jésus-Christ. Puisque dans la patène c’est le pain, futur corps du Christ qui est offert, mystiquement c’est l’humanité de Jésus.

Je lis une dernière fois cette prière du Suscipe Sancte Pater.

« Recevez, Père saint, Dieu tout puissant et éternel, cette hostie sans tâche que je vous offre, moi, votre indigne serviteur, à vous qui êtes mon Dieu vivant et vrai. Pour mes innombrables péchés, offenses et négligences sans nombres, pour tous les assistants et pour tous les chrétiens vivants et morts afin qu’elle profite à mon salut et au leur pour la vie éternelle. »

Oblation du vin

Le célébrant offre ensuite le vin, avec un mouvement analogue, il présente le calice et dit cette prière :

Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris, tuam deprecantes clementiam : ut in conspectu divinae majestatis tuae, pro nostra, et totius mundi salute cum odore suavitatis ascendat.

Nous vous offrons, Seigneur, le calice du Salut, en suppliant votre bonté de le faire monter, comme un parfum suave, en présence de votre divine Majesté, pour notre salut et celui du monde entier.

Il y a une légère symétrie entre la prière Suscipe Sancte Pater et la prière Offerimus tibi. On parle du Calice du Salut, en donnant de nouveau à l’oblat cet état qu’il n’a pas encore. Le motif invoqué pour cette offrande est cependant plus doux, on n’y voit plus l’indignité de l’homme en face de Dieu, mais seulement son salut. Le pain c’est le corps, donc symboliquement la nature, simple et juste. Le vin c’est le sang versé de Dieu, donc un don gratuit et que personne ne peut mériter, soit la surnature. Surnature miséricordieuse et paternelle.

Nous répondons à la surnature par une prière fervente, un parfum suave, un parfum agréable à Dieu. Dans l’oblation du pain il y a un peu plus justice, dans celle du vin, il y a un peu plus de miséricorde.

Ajoutons ce qui casse la symétrie d’avec la prière du Suscipe, Sancte Pater, c’est-à-dire surtout la conjugaison du verbe, qui se retrouve au pluriel dans cette nouvelle prière, ce n’est pas ici vouloir dire que le peuple fait l’oblation, alors qu’il ne faisait celle de pain. Ce changement s’explique très naturellement puisque le Diacre vient porter avec le célébrant le Calice, plutôt que de dire je vous offre, il dit donc, nous vous offrons. Les calices étaient beaucoup plus lourds puisqu’ils étaient destinés à contenir le vin dont se communieront tous les fidèles.

On peut dire aussi que le calice du sang du Sauveur, appesanti de tous nos péchés, et d’une responsabilité immense pour tout le genre humain, est naturellement plus lourd à porter.

Mélange du vin

Juste avant de présenter ce calice et de cette prière d’Offerimus tibi, le célébrant se rend à la droite de l’autel, il y rencontre ses assistants, qui lui tendront deux burettes, l’une contenant de l’eau, l’autre contenant du vin. Il se sert du contenu de ces deux burettes en les mélangeant, pour remplir le calice du breuvage qui sera offert et transformé. Il prend d’abord le vin le verse, puis l’eau, qu’il bénit avant d’en remplir le calice. Au moment de bénir l’eau le célébrant dit cette prière un peu dense.

Deus qui humanae substantiae

Dieu avez instauré la nature humaine dans sa dignité d’une manière merveilleuse, et qui l’avez restauré d’une manière plus admirable encore, accordez nous par le mélange de cette eau et de ce vin d’avoir part à la divinité de celui qui a daigné revêtir notre humanité, Jésus-Christ, votre Fils Notre Seigneur.

Par ce mélange, le prêtre accomplit un acte symbolique. L’eau par sa transparence et son insipidité, évoque naturelle ce vide que représente la perfection de la divinité vis-à-vis de l’humanité. Tandis que le vin, par sa richesse, et sa vitalité rappellent l’essence divine. Ainsi la dualité de l’eau et du vin symbolisent à ce moment là trois choses :

L’union des fidèles avec Jésus dans son Sacrifice, l’union de la nature humaine à la nature divine dans le Christ, enfin l’eau et le sang qui s’écoulèrent du côté de Jésus.

En premier lieu et surtout, ils symbolisent l’union du peuple fidèle, avec Jésus dans son sacrifice. Cette union nous rappelle donc l’importance d’une oblation de soi-même pendant la messe. Selon cette parole de saint Grégoire le Grand, « Jésus-Christ ne sera efficacement victime pour que si nous devenons victimes nous-mêmes ».

Le Concile de Tribur convoqué en 895 pour la Lotharingie indique qu’il convient de mettre deux fois plus d’eau que de vin « afin que la majesté du sang de Jésus-Christ soit plus abondante que la fragilité du peuple représenté par l’eau »

De même la dualité eau / vin symbolise la coexistence d’une nature humaine et d’une nature divine dans le Christ, Christ qui prendra chair dans ce vin mélangé à l’eau, il y viendra bien sûr avec toute son humanité, et toute sa divinité.

Enfin eau et vin rappellent ces deux liquides qui sortirent du côté de Jésus après le coup de lance, ce fait est mis en valeur dans la liturgie ambroisienne dans la prière on ajoute « du Côté de Jésus-Christ sortait du sang et de l’eau. » Bien sûr ce sont donc les torrents d’eau vive, qui découlent du sacrifice, et qui font la joie du peuple sauvé.

J’aimerais développer un peu cette idée d’oblation des fidèles, parce qu’il est clair, qu’elle est loin d’être secondaire.

C’est là l’idée qui se retrouve dans la prière, Deus qui humanae substantiae, que je relis :

Dieu qui avez instauré la nature humaine dans sa dignité d’une manière admirable, et qui l’avez restauré d’une manière plus admirable encore, accordez nous par le mélange de cette eau et de ce vin d’avoir part à la divinité de celui qui a daigné revêtir notre humanité, Jésus-Christ, votre Fils Notre Seigneur.

In Spiritu

Cette idée d’une oblation personnelle est poursuivie par la prière que dit le célébrant après avoir présenté le vin. S’inclinant profondément vers le tabernacle, il dit :

In spiritu humilitatis et in animo contrito ; Avec un esprit humilié, et une âme contrite, nous nous offrons à vous, que notre sacrifice s’accomplisse aujourd’hui en votre présence, de telle sorte qu’il vous plaise.

Ce n’est plus le pain ou le vin que l’on offre, c’est notre personne. Le célébrant, puis les fidèles. Ici alors que l’on a soin de faire une offrande la plus universelle puisqu’elle concerne l’humanité, le pluriel désigne aussi bien les ministres qui encadrent le célébrant, que les fidèles qui le soutiennent dans sa prière de manière plus distante.

C’est ainsi que le prêtre présente à Dieu les dons qu’il lui offre. Le deuxième versant cet acte décrit d’avantage comment le Seigneur les reçoit et les accepte. Plutôt comment la liturgie rend ces offrandes agréables et recevables, comment elle fait accepter à Dieu l’honneur qu’on lui veut rendre.

Veni Sanctificator

Quel meilleur moyen alors, pour que Dieu agrée cette offrande que de la faire bénir par lui. C’est alors à l’Esprit que l’on s’adresse. On lui dit cette prière que l’on appelle Épiclèse, invocation.

Veni sanctificator ; Venez Sanctificateur tout puissant, Dieu éternel, et bénissez ce sacrifice préparé à la gloire de votre saint nom.

Dans le rite Mozarabe, on appui d’avantage sur ce terme d’Esprit saint, Veni sancte Spiritus sanctificator, venez Esprit Saint Sanctificateur, mais il est clair même sans cela qu’on invoque le saint Esprit par le terme de Sanctificateur, puisque que la bénédiction et la sanctification des choses est d’ordinaire attribuée au Saint Esprit.

Le profane

Il faut comprendre que s’ils ne sont pas transsubstantiés à l’offertoire, les oblats connaissent tout de même un changement d’état. Avant d’être portés devant l’autel, les hosties et le calice sont retirés de leur usage profane, pour être consacrés au culte. Évidement on ne parle pas ici de la consécration sacramentelle, mais il y a comme une bénédiction qui s’applique.

Après l’oblation, ils sont attribués définitivement au culte, s’en servir pour un usage autre serait une profanation, faire un usage profane d’un objet sacré.

Cela n’empêche pas cependant d’en faire un usage autre que pour la messe tant qu’il est pieux. Il y eut cette ancienne tradition des eulogies, donc des hosties non consacrés, mais bénies, que les chrétiens consommaient s’ils ne pouvaient pas communier, ou qu’ils envoyaient à leurs amis, en signe de communion. Une pratique très pieuse encouragée alors par l’Église.

Le concile de Nantes vers l’an 800 ordonne ceci « que du reste des oblations qui n’auraient pas été consacrés, ou des autres pains que le peuple aura offert, ou de son propre pain, le prêtre en mette un assez grand nombre de parcelles dans un vase propre, pour les distribuer après la messe, les dimanches et les fêtes, à ceux qui n’ont pas pu communier ; et qu’avant de les distribuer il les bénisse par cette prière :

Seigneur saint, Père tout puissant, Dieu éternel, daignez bénir ce pain par votre sainte et spirituelle bénédiction, afin que tous ceux qui en mangeront y trouvent la santé du corps et de l’âme, et un motif de préservation contre les maladies et les pièges des ennemis. Nous vous en prions par Notre-Seigneur Jésus-Christ votre fils, le pain de vie qui est descendu du ciel pour donner la vie et le salut au monde.

Le Concile ajoute qu’il faut prendre garde qu’il n’en tombe quelque miette par terre. Ce pain en effet, bénit par l’Église mérite du respect.

Le pain qui est offert pendant l’oblation mérite donc le même respect.

Encensement

« Aussitôt après, on brûle l’encens, ce qui rappelle le passage de l’Évangile de saint Jean : « Marie, c’est-à-dire Marie-Madeleine – prenant une livre de parfum de nard pur, très cher, oignit les pieds de Jésus, et toute la maison fut remplie de ce parfum odorant » Et le prêtre dessine le signe de croix en encensant par dessus et tout autour du sacrifice et de l’autel, afin que, par le signe de la croix et la fumée de l’encens, la malice insidieuse du démon soit déjouée et mise en fuite ».

De même bénissant l’encens il dit cette prière :

Per intercessionem ; Par l’intercession du bienheureux saint Michel, Archange, qui se tient debout à la droite de l’autel des parfums et de tous ses élus, daigne le Seigneur bénir cet encens, et le recevoir en odeur de suavité.

L’encens est utilisé comme signe du combat spirituel, de cette prière qui monte comme la fumée. De cette odeur aussi qui plaît à Dieu. C’est saint Michel Archange qui est invoqué ici,figure évidente de ce combat contre le démon, il se tient debout, c’est à dire qu’il est prêt à se battre.

Le célébrant recevant l’encensoir qu’il vient de bénir, trace avec la fumée trois signes de croix sur les oblats, il fait ensuite trois cercle autour d’eux. Il encense par la suite la croix puis l’autel, en se dirigeant à sa droite, puis vers sa gauche.

Cette répétition faite par trois fois signifie traditionnellement les trois fois que Marie-Madeleine a aspergé le Christ de parfum. Le fait que l’on encense l’autel en suivant signifie que de ses actes de grandes grâces s’écouleront sur l’Église entière, comme le Christ l’avait annoncé aux apôtres qui faisaient la critique de Marie-Madeleine.

Tous ensuite sont encensés par ordre de dignité, le célébrant, le Diacre, le sous-Diacre, les servants, les clercs qui assistent à la messe dans les stalles puis les fidèles. De sorte à signifier d’abord cet divin et naturel, et de sorte à montrer que la grâce s’écoule en suivant ordre, Dieu en est le principe, le clergé en est le canal.

C’est dans la cérémonie le servant qu’on appelle thuriféraire qui recevant l’encensoir encense le chœur et l’assemblée, dans le chœur chacun reçoit un ou plusieurs coup selon son statut, puis le thuriféraire s’avance vers le peuple. Il s’incline très modérément, le peuple s’incline vers lui un peu plus profondément. Il donne un coup au milieu, donc à toute l’assemblée, un coup à sa gauche, donc à droite de l’assemblée, c’est-à-dire historiquement du côté où les hommes sont, puis un coup à gauche donc du côté des femmes. Être encensé est un marque de dignité, et c’est aussi cette marque que les chrétiens reçoivent en tant qu’ils sont le tabernacle du Saint Esprit.

Autres prières

Les autres prières que le célébrant dit pendant qu’il encense oblats et autel, suivent les mêmes idées que celles que l’on retrouve dans la bénédiction de l’encens.

L’encens est une image de la prière qui monte vers le Seigneur, et qui lui plaît.

L’encens est l’image du combat spirituel mené contre l’esprit mauvais par l’aide de la grâce.

L’encens est produit par le feu, qui est la charité.

Incensum a te benedictum, ascendat ad Domine, et descendat super nos misericordia tua.

Ici l’encens, la prière, monte, en retour la miséricorde, les grâces descendent.

En rendant de nouveau l’encensoir il dit cette prière qui fait référence au feu : Que le Seigneur allume en eux le feu de son amour et la flamme de l’éternelle charité.

Lavabo

Un autre moyen, tout à fait indiqué pour que cette offrande soit reçue de Dieu est bien sûr qu’elle soit faite avec un esprit de pureté, avec un âme innocente. Et comme on sait bien que l’assemblée est une assemblée d’hommes, elle est une assemblée de pécheurs, et ceci vaut tout autant pour le célébrant. L’Église le sait, et elle nous donne l’occasion de nous laver une nouvelle fois de nos péchés au moment où nous faisons cette première offrande et avant d’entrer dans le Canon.

Un rite très explicite nous met dans ces dispositions de la contrition des péchés, il s’agit du lavement des mains, que le célébrant réalise en se dirigeant vers la droite de l’autel, en présentant l’extrémité de ses doigts sous un filet d’eau qu’un servant lui verse.

C’est donc un acte entièrement symbolique, d’ailleurs, le célébrant n’a pas besoin de se laver les mains à ce moment puisqu’il les lave déjà au moment de revêtir ses ornements selon le rite.

Suscipe Sancta Trinitas

Súscipe, sancta Trínitas... Acceptez, ô Trinité sainte, cette oblation que nous vous présentons, en souvenir de la passions de Notre-Seigneur Jésus-Christ, de sa Résurrection, de son Ascension dans les cieux, et pour honorer la Sainte Vierge Marie, saint Jean-Baptiste, les apôtres Pierre et Paul, les saints dont les reliques sont enfermées dans cet autel et tous les saints : Que cette offrande leur fasse honneur, mais serve aussi à notre salut ; que tous les saints dont nous avons rappelé les noms sur terre, deviennent pour nous des protecteurs au ciel

Revenu au centre de l’autel, le célébrant dit cette prière. Il s’adresse encore à Dieu, cette fois en tant que Trinité pour lui demander d’agréer l’offrande. Cette fois-ci il n’est plus question de l’offrande du pain, du vin, ou des chrétiens, mais de tout cela ensemble, et même, ce n’est l’offrande des objets, mais du fait de l’offrande. Ce n’est plus l’oblat que l’on offre, c’est l’oblation. Acceptez, ô Trinité sainte, cette oblation que nous vous présentons. Hanc oblationem.

Un énumération très solennelle prolonge l’acte, faisant référence comme pendant une prière du Canon à ces trois grands moments, la Passion, la Résurrection, l’Ascension. Puis une énumération d’intercesseur, dans un ordre très classique, jusqu’au saint particulier dont l’autel abrite les reliques.

Dans les autres prières de l’offertoire, on s’adressait uniquement au Père ou au saint Esprit, ici, c’est à toute la Trinité, en plus de toute sa cour céleste, c’est là une marque de l’universalité du sacrifice, et de sa grande publicité qui s’étend jusque dans toutes les strates célestes.

Suscipe

Le terme qui introduit cette prière Suscipe, se retrouve près d’une dizaine de fois pendant l’offertoire. Il est ce terme correspondant à l’acte de recevoir, le passif de celui qui donne.

Le terme n’est pas utilisé en vain, il marque un manière particulière de prendre l’objet qui est donné. Capio c’est prendre, on y ajoute le préfixe sub, en dessous par en dessous. Suscipere c’est prendre par en dessous, et cela s’oppose dans notre contexte à prendre négligemment. Suscipere c’est prendre, recueillir un malade, accueillir un nécessiteux avec attention en le prenant entre les paumes de ses mains, en s’engageant à prendre soin de ce que l’on reçoit.

Je relis une dernière fois Suscipe Sancta Trinitas ;

Acceptez, ô Trinité sainte, cette oblation que nous vous présentons, en souvenir de la passions de Notre-Seigneur Jésus-Christ, de sa Résurrection, de son Ascension dans les cieux, et pour honorer la Sainte Vierge Marie, saint Jean-Baptiste, les apôtres Pierre et Paul, les saints dont les reliques sont enfermées dans cet autel et tous les saints : Que cette offrande leur fasse honneur, mais serve aussi à notre salut ; que tous les saints dont nous avons rappelé les noms sur terre, deviennent pour nous des protecteurs au ciel

Secrète

L’antique prière de Secrète est dite maintenant, elle clôt ce mouvement de l’Offertoire.

Secrète évidement ne désigne pas le caractère silencieux de cette prière, qui ne l’est pas moins que les autres qui sont dites pendant l’offertoire. Secreta signifie séparé, comme une conversation secrète est dite séparément du groupe. C’est le diminutif de la prière dite Oratio super oblata secreta. Prière sur les oblats séparés, extirpés de leur emploi profane, séparés du monde. On ne dit donc cette prière qu’une fois que l’offrande a été réalisée, et qu’elle se doit d’être agréée.

Ceci n’a pas empêchés certains de voir un symbole dans ce terme de secret, la secrète précède immédiatement le Canon, elle a beaucoup de solennité et de fait elle est dite silencieusement. C’est disent certains auteurs le moment où l’Église rentre dans le secret du mystère de la Consécration.

La Secrète possède un invitatoire qui est introduit par cette demande du prêtre adressée aux fidèles :

Orate Fratres, Priez, mes frères, pour que mon sacrifice qui est aussi le vôtre, soit accepté de Dieu le Père tout puissant.

Le célébrant nous invite à la fin de cet offertoire à nous joindre à ses prières. La participation des fidèles n’est pas négligée, elle tient cependant la dernière place. Mgr Ducaud-Bourget dans L’Oblation fait une paraphrase poétique éloquente de cette prière d’Orate Fratres.

Nous, fidèles répondons ainsi ;

Suscipiat Dominus, Que le Seigneur reçoive par vos mains ce sacrifice, pour l’honneur, et la gloire de son Nom, pour notre bien et celui de toute sa sainte Église.

On remarque au moins le terme Utilitatem, pour notre utilité, il fait bien sur allusion à une utilité spirituelle.

La prière de Secrète suit immédiatement, elle est bien sûr tirée du propre, il y a une différente pour presque toutes les messes, cependant, elles ont toutes des caractères très communs. Toutes font référence à cet oblation, et au fait que Dieu la reçoive.

Cohérence de l’Offertoire

Progression

L’offertoire nous l’avons vu est ce moment pendant lequel le prêtre fait l’oblation de la matière du sacrifice de la messe. Il le fait au moyen de ces 4 cérémonies distinctes,

L’antienne accompagnée en creux de l’offrande des fidèles ouvre la cérémonie.

Le célébrant seul, offre les oblats et les assistants en tant qu’oblats, il appelle Dieu à les recevoir. L’oblation en tant que telle.

Une purification rituelle, le Lavabo

Une conclusion récapitule tous ces actes, la Secrète.

On peut y voir la manière avec laquelle la liturgie met en relief la place que l’offertoire tient. Tout est en puissance de quelque chose pendant l’offertoire, de sorte à en montrer la dépendance par rapport à la Consécration. Si l’on anticipe l’état consacré des oblats c’est bien que si cette consécration n’a pas lieu, alors l’offertoire ne sert à rien.

En outre concernant l’importance des diverses cérémonies de l’offertoire il convient de voir un mouvement général qui trace la forme d’une courbe. On commence lentement et simplement par le petit invitatoire Oremus. On s’élève légèrement en chantant cette belle antienne, plus encore lorsque le pain est offert, et qu’il faut alors craindre de n’être pas assez digne pour poser cet acte. L’oblation ensuite du vin puis de tous les assistants semble plongé dans une complexité et une solennité exceptionnelle. En touchant à la purification, on redescend un peu dans le quotidien de l’homme. La conclusion n’est certes pas un acte anodin, cependant on peut la voir comme un tremplin, puisque mise juste avant la Préface du Canon elle s’efface. Il y a donc comme une parabole.

Le canon aussi tire toute son essence de l’acte de consécration qui est posé en plein milieu, alors que les cérémonies qui l’entourent son revêtues, nécessairement, de beaucoup moins de solennité. Il y a donc aussi une parabole dans le déroulement du canon. Mais on comprend bien, une fois que la Secrète est dite, qu’elle est la fin d’un mouvement, et que la Préface est le début d’un autre. Puisqu’il y a une analogie très claire entre les deux mouvements, et que la Préface est bien plus élevée que la Secrète, on comprend que le point optimum de cette courbe du Canon le sera encore davantage.

Symétrie

Qui encore dit parabole dit symétrie. Et l’axe de symétrie de l’offertoire se laisse voir facilement.

Aux extrémités, l’antienne d’offertoire ressemble à la Secrète par son invocation aux fidèles. La prière Suscipe Sancte Pater, appelle la prière Suscipe sancta Trinitas, symétrie qui met en lumière le fait que la prière s’adresse certes à Dieu le Père, mais que la Trinité entière la reçoit si bien le saint Esprit que le Père, et même pareillement le Fils. Le lavabo et la préparation du Calice sont deux rites très encrés dans l’aspect matériel, et qui se font tous deux à la droite de l’autel, en appelant, une même chose, que Dieu vive avec l’homme. Le premier en faisant descendre Dieu, l’autre en relevant l’homme.

Au centre de l’offertoire, l’oblation du Calice, des assistants et l’Encensement, sont accompagnés des prières les plus complexes et les plus solennelles.

Le nouvel Offertoire

Le nouvel offertoire, mis en place après le Concile de Vatican II en 1969 par un clergé et une curie libérale fait table rase de cette grande cohérence et de la tradition de l’offertoire, en même qu’elle vient nier son rôle dans le sacrifice, si elle ne vient même pas nier la nature sacrificielle de la messe. Quatre erreurs viennent affecter gravement la nature de l’offertoire dans la nouvelle messe, que sont le pragmatisme, une doctrine Teillardienne, l’archéologisme, le pastoralisme, et la doctrine du sacerdoce universel.

Pragmatisme

L’erreur la plus profonde de l’offertoire moderne est d’être devenu une négation même de la notion d’offertoire. L’offertoire moderne n’est pas la présentation d’une offrande, le nom qui est donné officiellement à cette partie aujourd’hui c’est le nom de préparation des dons. Comme s’il n’y avait pas d’acte propre à l’offertoire, ainsi pas d’oblation. Le contenant qu’était l’offertoire est sans contenu. C’est en tout cas la tendance générale qui a mu la réforme liturgique au sujet de l’offertoire, de fait tous les rites qui concernent l’idée d’une offrande ne sont pas supprimés, et d’ailleurs les catholiques modernistes aujourd’hui ont plutôt tendance à revenir là dessus, en fonction des paroisses.

La préparation des dons ne doit donc être qu’un pieux exercice qui consisterait à apporter les oblats, si on peut les appeler ainsi sur l’autel, tout ceci accompagné de prières et cantiques. Le modernisme s’appuie sur une remise en question des apports liturgiques de la période médiévale. Affirmant que c’est le moyen âge qui a inventé ces divers actes d’oblation. Voyant dans les anciens missels la procession d’offertoire, suivie immédiatement de la secrète, ils affirmèrent qu’il n’y avait aucune légitimité à conserver ces nouvelles prières ajoutées. Cependant ignoraient-ils que si avant le moyen-âge aucune prières n’était dite, l’acte était tout de même fait en silence, comme le montre bien ce caractère de la prière de Secrète. Oratio super oblata secreta, l’oraison sur les oblats séparés, implique, que le célébrant avait déjà procédé à ces rites.

On peut y voir aisément l’influence de ces faux docteurs de la première moitié du XXème siècle en liturgie, qui allèrent parfois jusqu’à nier le caractère sacrificiel de la messe, et en effet le nom qu’on donne à la messe traditionnellement, Sacrifice eucharistique, est changé en quelque chose de beaucoup plus flou, Prière eucharistique. C’est ainsi qu’on peut comprendre pourquoi la présence d’une juste offrande avant l’immolation pose problème, puisqu’il ne doit pas y avoir d’immolation.

Accents Teilhardiens

Le nouvel offertoire contient en lui-même et de manière très assumée, une doctrine nouvelle, ainsi Paul VI lui-même demandait à ce qu’on retrouve dans la préparation des dons « le concept du travail de l’homme consacré au Seigneur »

Ainsi la divinité de la messe est remise en cause, et il n’y a pas à voir d’offrande de Jésus-Christ. C’est seulement le pain et le vin en tant qu’aliment qui doit être offert. L’offrande n’est donc que matérielle.

Teilard de Chardin, auteur hérétique du début du XXème siècle, et que Paul VI réhabilitera expose une doctrine étonnante et gravement erronée de l’offertoire, qui inspirera la réforme.

«La véritable substance qui doit être consacrée chaque jour est l’accroissement du monde pendant cette journée. Le pain symbolisant de manière adéquate ce que la création réussit à produire chaque jour, le vin, (le sang), ce que la création fait perdre en douleur et en souffrance au cours de son effort.

Je placerai sur ma patène, ô mon Dieu,

La moisson attendue de ce nouvel effort

Je verserai dans mon calice

La sève de tous les fruits qui sont aujourd’hui broyés.

Tout ce qui va augmenter dans le monde, au cours de cette journée, voilà ce qui va diminuer… Voilà la matière de mon sacrifice ; le seul dont vous ayez envie… Recevez, Seigneur, cette hostie totale que la Création, mue par votre retrait, vous présente à l’aube nouvelle. Ce pain, notre effort, il n’est de lui-même, je le sais qu’une désagrégation immense. Ce vin notre douleur, il n’est encore, hélas, qu’un dissolvant breuvage. »

C’est au moins ça de le reconnaître. Cependant quelle audace d’affirmer aussi orgueilleusement que c’est l’homme seul qui est offert pendant la messe. Ici nous avons la négation claire de l’origine divine de la messe. Et c’est en effet ces auteurs qui serviront d’autorité au Concile et à la réforme liturgique.

Archéologisme excessif

Le nouvelle offertoire tombe risiblement dans cette erreur de l’archéologisme condamné maintes fois, en particulier par Pie XII dans Médiator Dei.

Médiator Dei « De même, en effet, qu’aucun catholique sérieux ne peut, dans le but de revenir aux anciennes formules employées par les premiers conciles, écarter les expressions de la doctrine chrétienne que l’Église, sous l’inspiration et la conduite du divin Esprit, a dans des âges plus récents élaborées et décrété devoir être tenues, avec grand profit pour les âmes ; et qu’aucun catholique sérieux ne peut écarter les lois en vigueur pour revenir aux prescriptions des sources anciennes du Droit canonique, de même, quand il s’agit de liturgie sacrée, quiconque voudrait revenir aux antiques rites et coutumes, en rejetant les normes introduites sous l’action de la Providence, à raison du changement des circonstances, celui- là évidemment, ne serait point mû par une sollicitude sage et juste.

Une telle façon de penser et d’agir ferait revivre cette excessive et malsaine passion des choses anciennes qu’excitait le concile illégitime de Pistoie, et réveillerait les multiples erreurs qui furent à l’origine de ce faux concile et qui en résultèrent, pour le grand dommage des âmes, erreurs que l’Église, gardienne toujours vigilante du « dépôt de la foi » à elle confié par son divin Fondateur, a réprouvées à bon droit [50]. Car des desseins et des initiatives de ce genre tendent à ôter toute force et toute efficacité à l’action sanctificatrice, par laquelle la liturgie sacrée oriente, pour leur salut, vers le Père céleste les fils de l’adoption.

Que tout se fasse donc de telle façon que soit sauvegardée l’union avec la hiérarchie ecclésiastique. Que personne ne s’arroge la liberté de se donner à soi- même des règles, et de les imposer aux autres de son propre chef. Seul le Souverain Pontife, comme successeur du bienheureux Pierre à qui le divin Rédempteur a confié le soin de paître le troupeau universel [51], et avec lui les évêques, que « l’Esprit-Saint a placés… pour régir l’Église de Dieu » [52] sous la conduite du Siège apostolique, ont le droit et le devoir de gouverner le peuple chrétien. C’est pourquoi, Vénérables Frères, chaque fois que vous défendez votre autorité – et avec une sévérité salutaire s’il le faut – non seulement vous remplissez la fonction de votre charge, mais vous faites respecter la volonté même du Fondateur de l’Église. »

Ailleurs Pie XII nous met en garde gravement vis-à-vis de la réintroduction de l’ancienne procession d’offertoire dans certaines paroisses par des curés prétendument éclairés, qu’il qualifie, je cite, d’ « erreur pernicieuse ».

Il observait dans ces pratiques que le peuple doit « confirmer et ratifier le Sacrifice pour que celui-ci obtienne sa valeur et son efficacité ».

Pastoralisme :

Le nouvel offertoire tombe aussi dans l’erreur du pastoralisme, très en vogue dans les années 40 à 70. C’était une manière de faire de nombreuses concessions avec le dogme, pour être mieux vu des communautés chrétiennes hérétiques ou schismatiques.

Les expressions que l’offertoire utilise sont imprécises et laissent à penser que la consécration est subjective.

« Tu es béni, Dieu de l’univers,

Toi qui dans ta bonté nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. »

Sacerdoce universel

L’idée d’un offertoire dit en commun avec les fidèles sans distinctions claires, évoque avec dangerosité la doctrine très répandue aujourd’hui d’un sacerdoce universel. On entendra facilement prêcher dans une paroisse moderniste que le prêtre n’est que le porte-parole d’une assemblée, et que son acte n’a pas plus de valeur que celui de n’importe quel fidèle.

C’est ainsi que le célébrant s’adresse continuellement à voie haute en utilisant systématiquement le pluriel par lequel il s’efface et donc s’écarte de l’acte sacrificiel que Dieu lui a donné et comme privilège et comme devoir.

Synthèse et Conclusion

Ainsi pendant l’Offertoire, l’Église a en vue de présenter à Dieu la matière du Sacrifice de la messe. De la partie humaine et physique de la messe, elle présente le pain et le vin, qu’elle retire de leur emploi profane en prévision de ce qu’ils deviendront après la Consécration. Surtout, pour les faire ressembler à ce qui est offert dans la partie mystique de la messe, c’est-à-dire à l’humanité du Christ.

On voit bien ici la dépendance qu’occupe l’Offertoire vis-à-vis de la Consécration. L’offertoire offre à Dieu la matière du Sacrifice, nécessaire pour le réaliser, l’Immolation offre à Dieu la forme, la réalité du sacrifice, c’est-à-dire la mort du Christ, mort, qui est le véritable don que Dieu reçoit.

Nous remarquons que au sujet de la réalité de cette mort, nous ne pouvons rien, nous sommes absolument passifs. Ainsi, même celui qui voudrait s’opposer à la bonne nouvelle, à l’image de Satan, qui trompe le peuple hébreux, jusqu’à faire mourir le Sauveur, ne trouve pas de victoire dans cet ouvrage. En ayant pensé ruiné le plan de Dieu, il s’est lui-même assuré de sa défaite.

Au rapport de celui qui comme le pharisien voit sincèrement dans le Christ un ennemi de la foi, il en arrive à cette même conclusion, qu’il faudrait en éliminer un pour sauver tout le peuple. Pensant ainsi éradiquer le christianisme, il a en fait réalisé son souhait, en plus de sauver tout le peuple, mais d’une manière plus spirituelle.

Si à l’inverse, révulsé par la mort de Jésus, le croyant s’était essayé à porter secours à son Sauveur, comme l’apôtre Pierre, qui tire son épée devant l’ennemi approchant, il serait aussi tenu de se soumettre devant la ferme volonté que Jésus avait d’achever maintenant sa mission.

Ainsi, du fait de la mort de Jésus, nous ne pouvons rien. Ce qui explique bien l’attitude extérieure très passive dont nous, le peuple chrétien, devons nous revêtir en assistant au Canon de la messe. Cependant, il faut tenir que nous pouvons, nous pouvons participer à adoucir les souffrances dans lesquelles cette mort se produit. Ainsi en est-il lorsque Simon le Cyrénéen vient soulager le corps de Jésus du poids de la croix. Ainsi en est-il aussi, lorsque par nos bonnes œuvres et notre piété nous atténuons les souffrances du crucifié.

Or justement, l’Offertoire nous donne l’occasion d’apprécier cet aspect plus matériel, plus secondaire du sacrifice de Jésus. Et il devrait être ce moment qui sollicite le plus notre présence d’esprit. Il nous est plus facile de développer notre piété au moment de l’Offertoire qu’à celui de la Consécration, l’offertoire en effet est un acte plus proche de notre réalité humaine. Il est par exemple le moment le plus adéquat pour confier des intentions de nature plus secondaires. Seigneur, je vous offre cet holocauste permettez-moi de guérir.

Les cérémonies nous invitent à nous unir à cette antienne d’Offertoire, il est bon de la chanter avec la chorale, en se munissant de la partition comme le faisaient les chrétiens du moyen âge, et comme nous l’exhorte saint Pie X.

Au reste, la suite de notre assistance à l’Offertoire ne doit pas pouvoir être résumée dans le décompte du nombre de carreaux qui pavent l’église, mais plutôt dans une participation intérieure très active au culte qui est rendu sous nos yeux. Nous le répétons, « la position assise, loin d’être le signe d’un délassement justifié par l’insignifiance des évènements, est l’attitude privilégiée de la méditation ».

Ainsi le fidèle qui assiste à l’offertoire, tout en restant extérieurement à la place très passive qui échoit au laïc, s’efforcera de s’unir le plus intimement, le plus activement à la liturgie par la méditation de ses mystères. Il le pourra faire en suivant méticuleusement chacune des prières dites à voix basse par le célébrant, et ainsi nourrir sa méditation de la richesse des symboles de la liturgie. Il le pourra faire tout aussi bien en lisant ou en se souvenant de quelque méditation spirituelle qu’il raccordera à l’idée d’une oblation, une oblation de l’humanité du Christ, des choses de la terre, offertes à Dieu, de soi-même donné en sacrifice, de ses péchés, faiblesses offertes pour se redresser et , en clair de tout ce qui pourra se rapporter à cette grande thématique de l’oblation.

Louis Djeddi