Avertissement au sujet du relativisme féministe de Régine Pernoud

Télécharger la version pdf de cet article.

On entend fréquemment, même au sein du milieu traditionnel, chanter les louanges d’un certain relativisme moral au sujet de la place de la femme dans la société, ce relativisme est appuyé sur une remise en question historique du moyen-âge. Un ouvrage écrit par Régine Pernoud, historienne moderniste se fait défenseur de ses théories nouvelles. L’auteur, au moyen d’un trait plus lyrique que scientifique y dépeint un moyen-âge presque égalitariste, et féministe. Il est fait de cas exceptionnels comme Jeanne d’Arc ou Blanche de Castille des cas généraux et entièrement admis. A l’aide d’une poignée d’exemples semblables, elle tord complètement la réalité de sorte à la faire correspondre à une idéologie révolutionnaire, très assumée tout au long de l’ouvrage.

Régine Pernoud

Régine Pernoud est une intellectuelle de haut vol et spécialiste du moyen-âge. Elle entretient avec les milieux intellectuels modernistes des relations étroites, en particulier avec Jean-Paul II, qui tient pour elle une place de modèle. La femme au temps des Cathédrales est publié en 1982, à la même période que l’encyclique Mulieris dignitatem du pape Jean-Paul II, qui dépeint une vision nouvelle du statut de la femme dans la société, et surtout de la nature de la femme. Régine Pernoud a ainsi régulièrement l’occasion de donner des conférences pour présenter ses idées novatrices dans la cathédrale Notre-Dame, avec les encouragements enjoués de Jean-Paul II.

Sujet de cet article

Les propositions dont elle se réclame se laissent voir dès le début de l’ouvrage. Elle s’attaque à toute l’historiographie qui la précède, qu’elle accuse, à cause de son anticléricalisme, d’écrire une histoire trop noire de la période médiévale, un moyen-âge misogyne et anti-féministe.

Se disant elle-même catholique, elle refuse d’y adhérer. Au lieu de rejeter le féminisme, elle se met à l’ouvrage, tâchant de réécrire une histoire de France, qui alliera féminisme et catholicisme.

Ainsi de front, Régine Pernoud, s’évertuera à remodeler ces différents aspects, en les niant très ouvertement :

-La minorité juridique de la femme au moyen-âge, qu’on trouve affirmée partout, cependant elle trouvera moyen de contourner.

-L’interdiction faite à la femme de commander et d’enseigner à l’homme.

-Ainsi entre autre, sa participation quasi inexistante à la vie politique, et universitaire.

La conclusion que souhaite en tirer Régine Pernoud de manière évidente, et qui sera développée plus loin dans l’ouvrage et ailleurs dans son œuvre, se trouve bien sûr dans les comportements actuels des femmes. Il faut comprendre qu’il est normal que tant qu’elle accepte également d’être épouse et mère, elle puisse occuper dans la société un rôle d’avocat, ou de juge, de dirigeant politique, de professeur d’université, etc. Tout cela ayant été fermement condamné par la doctrine traditionnelle de l’Église.

L’Ordre de Fontevraud

Un chapitre de cet ouvrage est consacré à l’Ordre de Fontevraud, moyennant des descriptions longues et éthérées des lieux et de la routine des moines et moniales. Cet ordre était mixte il accueillait en effet au XIIIème siècle 60 moines pour 2000 moniales. Parce que le fondateur ne trouvait pas de candidat masculin suffisamment chevronné pour lui succéder, il a demandé à une des trois abbesses de la partie féminine de son ordre de prendre sa place. Cet évènement a engendré entre autres choses un scandale immense au sein de la chrétienté. Un moine de Riga, même, nous a laissé un pamphlet accusatoire à l’encontre de l’ordre de Fontevraut. La loi normale de l’Église interdit en effet à un homme de faire vœux d’obéissance à une femme ainsi que le demande saint Paul dans l’Épître à Timothée, « J’interdis à la femme de d’enseigner ou commander à l’homme »1. La chose est d’une institution inamovible et incontestable au temps des cathédrales, cependant devant la nécessité, l’Église tolérera un écart.

Du fait de ce scandale, de la raison même de nécessité qui justifiait cette décision, Régine Pernoud ne dit mot, substituant ces détails essentiels à une histoire poétique, contant la venue au monastère du pape Calixte II qui avait permis la succession de l’abbesse Pétronille. Elle y ajoute une comparaison de son cru, assimilant Calixte II à Jean-Paul II, les deux dit-elle, menaient de fréquents voyages au sein de la chrétienté, contrairement aux lointains Papes qui ont gouverné jusqu’alors.

Principes doctrinaux motivants Régine Pernoud

Plus loin dans l’ouvrage, Régine Pernoud soulève une question très attendue : si toutes ces nouvelles réalités que l’auteur nous fait voir correspondent bien à la société du moyen-âge, comment cependant expliquer les écrits des théologiens comme saint Thomas d’Aquin, ou tout simplement de l’Apôtre Paul, que les chrétiens de la période médiévale tenaient en révération, et qui semblent en tout point condamner les pratiques décrites par Régine Pernoud ? L’auteur répond à cette interrogation de manière étonnante. Elle arbore une critique moderniste des textes saints, soulevant le fait qu’il est possible d’interpréter par exemple une épître de saint Paul de manière beaucoup plus relativiste, jusqu’à rétrograder certains commandements très affirmatifs de l’Apôtre, au rang de « recommandations ». Elle s’appuie alors sur les écrits d’une femme pasteur luthérienne de la seconde moitié du XXème siècle. Relevons-le tout de même, en citant saint Paul dans son raisonnement, elle omet un verset en plein milieu du passage référencé. Il s’agit de ce verset « Et si quelqu’un se plaît à contester, nous n’avons pas cette habitude, ni l’Église ». On comprend alors pourquoi il est plus facile de parler de recommandation que de commandement.

Il n’en reste pas moins que l’argument présenté qu’il soit vrai, ou qu’il soit faux (en l’occurrence c’est une hérésie très grave) n’a que très peu de valeur pour expliquer les comportements réels des catholiques du moyen-âge. C’est évident qu’ils n’ont pas connaissance des théories qui ont cours au Xxème siècle, et du reste il est peu probable qu’ils s’appuient au temps des cathédrales moins sur saint Thomas et les Pères de l’Église que sur une exégèse protestante qui au moyen-âge n’existe pas encore, et sur des courants philosophiques qui à la fin de la période commencent à peine à naître, en plus d’être condamnés.

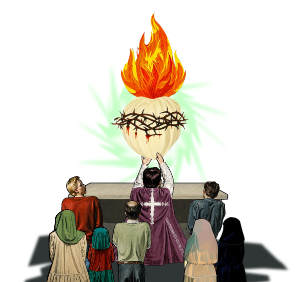

L’illustration choisie pour servir de couverture à La femme au temps des cathédrales est une miniature tirée du manuscrit de La cité des Dames, une œuvre de fiction écrite par Christine de Pizan au XIVème siècle, elle décrit une cité idéale, dépouillée des vieux principes, qu’on remplacera par des idoles féminines, comme les divinités grecques, la Vierge Marie trônera au milieu de cette cité des dames.

Critique historiographique

L’ensemble de l’ouvrage semble bercé par cette critique acerbe des historiens classiques comme Georges Duby ou Jacques Legoff. Un catholique comprend facilement ce rejet dans la mesure où ces auteurs affichent partout leur dégoût des institutions du moyen-âge, ils sont résolument anti-cléricaux, et ils l’affichent dès que l’occasion se présente. Leurs ouvrages se font les porte étendards d’une critique matérialiste de l’Église, notamment en cherchant à expliquer une grande partie des faits de l’histoire de l’Église par sa volonté d’étendre injustement sa puissance et ses privilèges.

Il n’en reste pas moins que leur méthode d’analyse, lorsqu’il s’agit de décrire seulement les faits, présentent beaucoup plus d’objectivité. L’ouvrage, Histoire de la femme au moyen-âge, dirigé par Georges Duby est coécrit avec une dizaine de spécialistes tous éminents. Un autre ouvrage Mâle moyen-âge, est le résumé d’un colloque international auquel il participe. Chaque chapitre est rédigé par un auteur différent, et abonde de références universitaires. Presque tous les exemples présentés dans la Femme au Temps des Cathédrales sont aussi présentés et décrits avec précision dans ces deux derniers ouvrages, les auteurs montrent leur rareté, et n’ont pas besoin d’aller chercher plus loin que dans l’hagiographie la plus classique pour le démontrer.

Argument vicié des sources législatives

Un archétype d’argument qui revient très fréquemment dans La Femme au temps des cathédrales et que l’on entend souvent formulé des lèvres des catholiques même traditionnels, est ce constat d’une absence de législation très claire au moyen-âge au sujet du droit de la femme, les coutumes suffisant.

En effet, on trouvera difficilement le moindre texte de loi qui interdise en soi à la femme de monter seule un commerce, d’enseigner à l’université, de servir à l’armée, de voter ou de s’exprimer lors des consultations nationales. Ainsi un historien qui se limite au droit pensera-t-il que le droit des femmes recula progressivement depuis le XIIIème siècle, siècle d’or, jusqu’au code civil de Napoléon, qui est un étau que la femme se voit resserrer autour de sa liberté, c’est ce que prétendent les relativistes féministes. Un historien réaliste pourtant constatera l’exact opposé, que la femme au XIIIème se tenait particulièrement bien à sa place - place qui n’a bien sûr rien de la cellule de prison - tandis que les siècles qui passèrent la firent voir écartée progressivement d’un mode de vie naturel, mouvement que les législation ont essayé tant bien que mal de freiner.

Le modèle d’interprétation est des plus connus, et s’applique partout. À partir du XIVème, l’esprit romain, rigoureux et légaliste refait surface, il se perdait en France et ailleurs depuis la chute de l’Empire. L’humanisme naissant qui fait relire les auteurs païens classiques plutôt que les textes saints et les Pères de l’Église amène avec lui cet esprit disparu. Progressivement les registres et les recensements seront de plus en plus précis, les lois se multiplient, prenant en partie la place des coutumes.

Ainsi, déterminer qu’il fut par exemple interdit à une femme d’ester en justice au milieu du moyen-âge, est une tâche bien ardue. Le relativiste féministe affirmera que c’est le Code Civil qui institua cette loi cruelle. Pourtant en consultant le code de droit canonique de saint Pie X, on y relève cette même interdiction, dont il serait absurde d’en attribuer la parenté à la Révolution. Sainte Ida (XIIème siècle) doit fuir un mari impitoyablement pervers, elle part rejoindre son père et fait un voyage de plusieurs semaines pour y arriver. C’est par lui qu’elle pourra défendre sa cause, et pas autrement. Sainte Jeanne d’Arc, eut elle la possibilité de se défendre elle-même devant l’évêque qui l’accusait, elle est une exception, c’est une évidence.

Explication doctrinale des cas particuliers de femmes ayant occupé des responsabilités masculines.

De toutes ces autres exceptions, dont sainte Jeanne d’Arc est la plus remarquable, elle chef militaire, sainte Geneviève, Blanche de Castille autorités politique, etc, le moyen-âge donne lui même les explications qu’il semble manquer.

Lisons ainsi saint Thomas, il n’y a pas besoin d’aller chercher plus loin. Il commente la première Épître de saint Paul à Timothée, chapitre II, verset 12. « Je ne permets pas aux femmes d’enseigner, ni de prendre autorité sur leurs maris; mais je leur ordonne de demeurer dans le silence. ». Il répond à une objection qui prend pour exemple Déborah.

« Je ne permets pas aux femmes d’enseigner. On objecte (Proverbes XXXI, 1) : "sa mère l’a instruit." Il faut répondre qu’il y a un enseignement public; cet enseignement n’appartient pas aux femmes, voilà pourquoi l’Apôtre dit : "dans l’Eglise"2 ; et un enseignement privé : c’est celui-ci que la mère donne à son fils. On objecte encore (Juges, V, 1) : "Déborah instruit le peuple d’Israël." Nous répondons que cet enseignement fut donné par l’esprit de prophétie; or la grâce du Saint-Esprit ne distingue pas entre l’homme et la femme. Encore Déborah n’enseignait-elle pas publiquement; elle donnait des conseils par l’inspiration du Saint-Esprit. »

Ailleurs saint Thomas donne notamment deux raisons majeurs pour lesquelles une femme pourrait se retrouver sans pécher dans une situation telle.

1- Une volonté particulière de l’Esprit saint, qui suspend le cours naturel de la loi. Cette catégorie peut s’appliquer ainsi à Déborah (il donne cet exemple), sainte Jeanne d’Arc, sainte Catherine de Sienne, sainte Thérèse de Lisieux.

2- La nécessité. C’est particulièrement le cas pour les régentes, qui sont ainsi placées sur le trône pour éviter une catastrophe politique, placer un autre homme sur le trône pendant la régence aurait de grandes chances de dégénérer en une lutte de pouvoir entre le régent et le prétendant. En France, c’est avec cet objectif préventif que toutes les régences féminines ont été instituées, la chose est assumée très clairement par eux, et sue de tous.

Encore une fois, en s’appuyant uniquement sur saint Thomas, qui justifie ces situations essentiellement par une volonté divine exceptionnelle, et par la nécessité, on se rend à l’évidence que celles-ci ne pouvaient se rencontrer que de manière exceptionnelle.

C’est ainsi ce que cet article s’efforça de démontrer. Le but n’est pas de démolir l’idéal du moyen-âge, ni celui d’une féminité épanouie en cet âge d’or, elle le fut, nous le croyons. Nous voulons plutôt aider la femme catholique à trouver des repères véritables. Abondants sont les enseignements, en ce XIIIème siècle, ou en général dans toute la période préconciliaire, qui donnent accès à une véritable féminité, vivante et ordonnée. Ordonnée par sa place propre, et vivante par ses qualités propres. Ces deux aspects ne sont pas à rechercher dans l’idéal enfantin d’une quelconque égalité, que la modernité veut nous faire adorer.

Ailleurs saint Paul s’adresse aux époux. En avertissant l’homme il lui demande d’aimer, lui pour qui c’est une tâche ardue, il a en effet bien vite pris l’habitude d’un orgueil égoïste. À la femme il demande d’obéir, c’est là son combat, nous ne saurions résoudre cette épreuve en l’effaçant, de nombreuses homélies des Pères de l’Église notamment y mettent franchement l’accent. À leur lecture, difficile de reconnaître le ton des sermons d’aujourd’hui sur la féminité, même dans la tradition, ils nous paraîtraient de véritables chef-d’œuvre de misogynie. Ils sont pourtant tout le contraire. Ces prêtres savaient mener les âmes auprès de la sainte Vierge, les femmes, ils les lui faisaient ressembler. C’est ainsi par en imitant son humilité, son silence, sa soumission, son obéissance et son respect révérencieux pour l’homme que la femme se sauvera, et nullement par sa réussite professionnelle, ses études ou sa mondanité. Pour certaines, elles ont la chance de devenir épouses et mères, des occasions rêvées pour élever toutes ses grandes vertus à leur perfection.

Louis Djeddi

1Tim II-4

2 Saint Thomas fait référence à un autre passage de saint Paul.