La liturgie du Canon Central

Le contenu de cet article est également à retrouver sous la forme d’une vidéo ci-dessous :

Vous pouvez également en télécharger la version pdf (sans images).

Le Canon Central

La messe est essentiellement un sacrifice pendant lequel le Christ se donne à Dieu le Père à la façon d'un culte.

Le canon est le moment le plus essentiel et le plus solennel de la messe. C'est la partie qui correspond dans la liturgie naturelle à l'immolation, à la mort de la victime.

Au centre de la messe trône bien sûr la Consécration, qui est l’acte unique de l’Immolation.

La Consécration est encadrée par plusieurs prières qui mettent en valeur l’acte du Sacrifice, et qui développent ses mystères. Ainsi avant la Consécration : l’Épiclèse, après la Consécration : l’Anamnèse et les prières “Supra Quae” et “Supplices”.

L’Épiclèse

L'Épiclèse, c'est la prière "Quam oblationem", qui est dite juste avant la consécration, juste après "Hanc Igitur" qui est un des diptyques.

Prière Quam Oblationem

"Quam oblationem tu Deus in omnibus quaesumus" : "Cette offrande, daignez, vous notre Dieu, la bénir, l'agréer et l'approuver pleinement, la rendre parfaite et digne de vous plaire, et qu'elle devienne ainsi pour nous le corps et le sang de votre Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ."

Épiclèse signifie invocation, c'est une prière à l'Esprit-Saint pour obtenir la transsubstantiation qui va se dérouler juste après, obtenir que le sacrement soit efficace. Évidemment, il est efficace sans cela, efficace parce qu'il est sacrement et il est efficace en soi. Cependant, l'Épiclèse, "Quam oblationem", accentue cette dépendance que nous avons de la volonté de Dieu pour que les grâces descendent sur nous.

De même, l'Épiclèse emprunte son vocabulaire à la langue juridique : “benedictam”, “adcriptam”, “ratam”, si on traduit : “bénir”, “inscrire”, “ratifier”. Ce qui donne un aspect tout à fait officiel à cette prière, très solennelle par ailleurs. Cet aspect officiel et juridique est appuyé par les signes de croix que le célébrant fait sur les offrandes au moment où il dit justement ces mots-là.

Benedictam, qu'elle soit bénie, adcriptam, qu'elle soit approuvée, ratam, qu'elle soit ratifiée.

Donc Guillou, bénédictin de Solemnes, assez proche de son vivant de la Fraternité saint Pie X, écrit une critique assez complète de la messe moderne et il met en valeur ceci :

« Le “Quam oblationem”, qui n’a pas son pareil dans les nouvelles prières eucharistiques, est capital pour la notion de sacrifice, dûment affirmée et précisée, sans échappatoire possible. »

Voilà, c'est clair. On demande à Dieu de faire la transsubstantiation, on le demande avec des termes tout à fait solennels. Et celui qui, célébrant la messe, ayant dit l'Épiclèse, ayant demandé à ce que l'offrande soit bénie et ratifiée, ne peut nier l'acte qu'il va poser juste après, et l'importance de cet acte. (C'est pour ça qu'on ne l'a plus aujourd'hui)

L’Anamnèse

L’Anamnèse, c'est la prière qui se trouve immédiatement après le sacrifice et qui par ailleurs est introduite par lui. On fait la consécration du pain. D'abord : "Qui pridie quam pateretur", "la veille du jour où il a souffert, il a pris du pain, dans ses mains saintes et vénérables, et les yeux, levés au ciel vers vous, Dieu, son Père tout puissant, vous rendant grâce, l’a bénit, rompu et donné à ses disciples en disant, prenez et mangez tous de ceci, car ceci est mon corps".

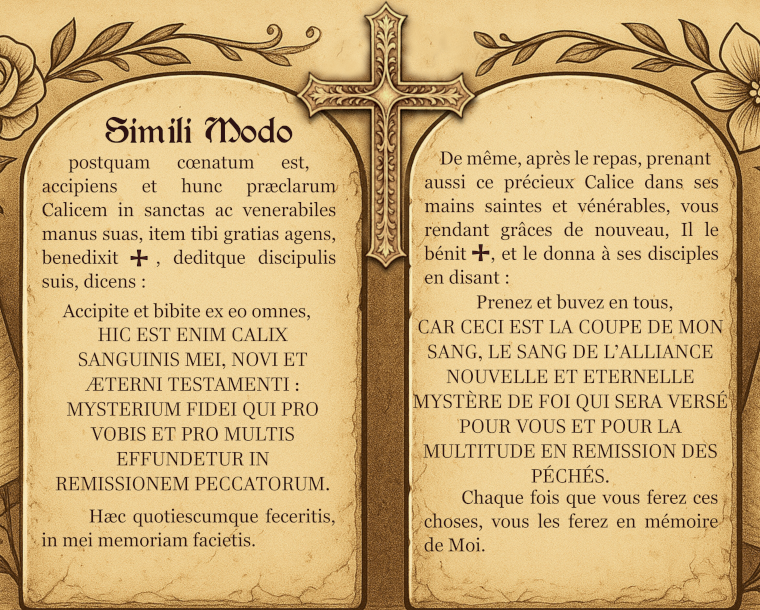

Puis du vin :

Prière Simili Modo, Consécration du vin au Sang de Jésus-Christ.

"De la même manière, après le repas, prenant aussi ce très glorieux calice dans ses mains saintes et vénérables, vous rendant grâce encore, il l'a béni et donné à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est le calice de mon sang, celui de l'Alliance nouvelle et éternelle, mystère de la foi, qui sera répandu pour vous et pour beaucoup en rémission des péchés."

Les deux paroles de la consécration, ce sont des paroles qui viennent directement de l'institution, qui sont entre les différents rites qui sont un petit peu différentes de fait, mais qui à chaque fois ont la même substance. Il n'y a jamais eu quasiment dans le rite romain de modification de ces paroles, sauf au XIème siècle, pour la deuxième parole, on ajoute, et bien, "Mysterium fidei", mystère de la foi. Par là on retrouve la formulation de l’Écriture.

Une fois avoir dit cette deuxième consécration, le célébrant dit à voix basse cette parole : "Chaque fois que vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi."

Et c'est ici la transition que l'on a vers l'Anamnèse, la mémoire. C'est aussi, il faut rappeler le moment de l'institution du Sacerdoce. Chaque fois que vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Juste après avoir institué l'Eucharistie, il institue le sacerdoce.

Puis vient la prière "Unde et memores" (l’Anamnèse). Elle répond justement à cet ordre qui est donné.

Prière Unde et memores

Chaque fois que vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi : “C'est pourquoi, en mémoire Seigneur de la bienheureuse Passion du Christ, votre Fils, notre Seigneur, de sa Résurrection du séjour des morts et aussi de son Ascension dans la gloire des cieux, nous, vos serviteurs et avec nous votre peuple Saint, nous présentons à votre Glorieuse Majesté cette offrande, choisie parmi les biens que vous nous avez donnés. La Victime Parfaite, la Victime Sainte, la Victime sans tâche, le pain sacré de la vie éternelle et le calice de l'éternel salut”.

Voilà, l'ordre du Seigneur faites ceci en mémoire de moi et est une formule qui est empruntée du grec.

"τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν" : "Touto poieite eis ten emen anamnesin"

Remarquons le terme "Anamnèse" qui en vient directement, "anamnesin" : souvenir.

Faites ceci, c'est-à-dire, faites tout ce qui vient d'être fait. Faites ceci, faites la consécration, il s'adresse au prêtre en lui demandant de renouveler ce qui vient d'être fait. C’est une parole de l'Écriture, c'est Luc 23 au moment de la Sainte Cène.

"Poien" en grec veut dire "faire", a souvent le sens de poser une action sainte, d'offrir, même, c'est un peu l'équivalent de "agere" en latin, "gratias agamus", faire conduire quelque chose quelque part, faire conduire notre action de grâce jusqu'au pied de l'hôtel du Seigneur.

“En mémoire de moi”, on fait ici référence bien sûr au Mémorial de la mort de Jésus Christ, du Sacrifice.

Contrairement à l'Épiclèse, cette prière est antique, elle est dans absolument tous les rites à ce moment de la messe. Et dans même beaucoup de rites, il n'y a absolument aucune distinction entre le moment de la Consécration et le moment de l'Anamnèse. La Consécration est efficace en la Consécration, mais il y a un tout complet entre ces trois moments de la messe. L'anamnèse exprime, déclare même, l'acte oblatoire, (=l'acte d'offrande) accompli. L'Église éprouve ce besoin de développer cet acte qui vient de s'accomplir.

Cet acte est comme une lumière beaucoup trop vive, beaucoup trop intense par rapport à nos faibles yeux. Et la liturgie agit comme un prisme qui vient décomposer cette lumière en un arc en ciel qui nous permet de la contempler distinctement, c'est-à-dire par parties. C'est comme ça que l'intelligence humaine fonctionne, un ange la verrait directement, nous on a besoin de partie pour la comprendre. Donc l'église éprouve en effet ce besoin de développer cet acte par l'anamnèse.

Dans le canon des Constitutions Apostoliques (une forme liturgique du IIIème siècle), Consécration et Anaphore ne constituent qu'un seul rite. Anamnèse et Consécration s'articulent organiquement et tous deux constituent cette réponse au "hoc facite", "faites ceci en mémoire de moi".

Donc d'un côté anamnèse la réponse comme mémoire et de l'autre côté consécration la réponse en acte.

Supra Quae

Suivent la prière "Unde et et mémoires", deux prières par lesquelles on demande de nouveau que Dieu accepte ce Sacrifice.

Si par l'Anamnèse nous présentons au Père, on a le terme "Offerimus", nous offrons l'oblation du corps et du sang à ce moment là, c'est ce que l'on offre. Ici à la prière qui suit, c'est "Supra quae" nous demandons au Père de l'agréer : "Et accepta aberri", acceptez de la prendre en vous.

Nous demandons qu'elle soit acceptée par Dieu avec complaisance, avec plaisir.

Prière Supra Quae

Donc les mains étendues, le prêtre poursuit : "Supra quae…" "sur ses offrandes, "Daignez jeter un regard favorable et bienveillant, acceptez-les comme vous avez bien voulu, accepter les présents de votre serviteur.

Abel le Juste, le sacrifice d'Abraham, le Père de notre race, et celui de Melchisédech, votre souverain prêtre, offrant de Sainte, sacrifice sans tâche".

Commentons avec Dom Vandeur, bénédictin de l’abbaye de Maredsous.

« Ici le prêtre demande à Dieu le Père que notre oblation soit favorablement reçue par lui. On y fait mention de trois offrandes très célèbres de l’Ancien Testament, celle d’Abel, celle d’Abraham et celle de Melchisédech. Toutes les liturgies font mention à la messe des offrandes de ces patriarches.

Chacune d’elles fut une figure du sacrifice de Jésus-Christ.

Abel offrant le meilleur de son troupeau et les prémices de ses fruits représente Jésus-Christ, le premier né parmi ses frères, tué par Caïn, c’est-à-dire par les pécheurs.

Abraham, immolant son fils unique Isaac, rappelle davantage le sacrifice du calvaire où expia le fils de Dieu, ce fils frappé pour l’humanité coupable.

Le sacrifice de Melchisédech est le plus mystérieux, d’abord par la matière du sacrifice, de fruits du pain et du vin. Ensuite, par la personne et du pontife que l’écriture représente sans père ni mère, sans généalogie, roi de paix, n’ayant ni commencement ni fin, ressemblant au fils de Dieu et prêtre pour l’éternité. »

Complétons un peu.

Les mots "sanctum sacrificium", ce sacrifice saint, "immaculatam hostiam", cette hostie immaculée, ont été ajoutés par le pape Saint Léon premier, (cinquième siècle). Ils se rapportent pertinemment au Christ, présent sous les saintes espèces. Cela est si vrai que jadis, en quelques églises et pour les raisons déjà indiquées ailleurs, on signait l'oblation à ces mots. Des auteurs prétendaient qu'ils ne se rapportaient qu'au sacrifice de Melchisédech. Serait-ce la raison qui fait disparaître les signes de croix ?

Ces deux expressions semblent dépendre grammaticalement des mots "accepta" habere", "daignez accepter de prendre en vous". Et il faut entendre la phrase comme il suit, "daignez avoir pour agréable". Ce sacrifice saint, cette hostie immaculée", le reste est une sorte de parenthèse jusqu'à Melchisédech. La liturgie a ainsi un sens d'a fortiori beaucoup plus beau et plus profond. "Puisque vous n'avez pas dédaigné, Seigneur, les figures des anciens âges, combien d'avantages vous agrérez le sacrifice de la loi de grâce ?

Supplices

Prière “Supplices”

Profondément incliné, ensuite, le célébrant, les mains jointes et posées sur l'autel, dit la prière "Supplices" :

"Nous vous en supplions, Dieu Tout-Puissant, faites porter ces offrandes par les mains de votre Saint-Ange, là-haut, sur votre autel, en présence de votre Divine Majesté. Et quand nous recevrons, en communion à l'autel, le corps et le sang infiniment Saint de votre Fils, puissions-nous tous être comblés des grâces et des bénédictions du Ciel par le Christ notre Seigneur."

Cette prière pourrait-on dire a deux versants :

Un premier mouvement de la terre jusqu'au ciel, depuis le début jusqu'à "In conspectu majestatis tuae".

"Nous vous en supplions, Dieu Tout-Puissant, faites porter ces offrandes par les mains de votre Saint-Ange, là-haut, sur votre autel."

Au moment de dire cette prière, l'attitude rituelle correspond au texte. Le mot de Supplices et la prière viennent en premier lieu et c'est en imitant cette attitude du suppliant que le célébrant fait cette inclination devant l'autel.

« Porter jusqu’à Dieu nos oblations, les élever jusqu’au ciel, où il les reçoive, ou les faire parvenir jusqu’à son trône, c’est dans le langage commun de l’Écriture. Lui présenter de telle sorte, et avec une conscience aussi pure, qu’elle lui soit agréable. »

Les uns voient dans cet ange qui vient prendre la prière et l'amener sur l'autel, le Saint-Esprit, d’autres voient le Verbe. Certains iront jusqu'à qualifier d'Épiclèses, de nouveau d'invocation à l'Esprit Saint, le Supplices.

De quel ange s’agit-il ici, il n'est guère possible de le préciser, d'aucuns l'identifient avec l'ange qui protège l'Église ou l'autel, d'autres avec l'ange gardien du prêtre. Il s'agit probablement de Saint Michel, le défenseur de l'Église, ou bien de la personnification des milices angéliques qui entourent la célébration du Saint-Sacrifice. On parle bien de l'autel, et ce n'est pas un détail, ce n'est pas seulement une formule, mais l'autel en effet reçoit les oblations à la place de Dieu-même. Il est le siège de la divinité. L'autel est même une image du Christ.

La deuxième partie de cette prière, c'est le mouvement inverse. La première partie, je rappelle, de la terre au ciel, la deuxième partie du ciel à la terre. Et quand nous recevrons en communion à l'autel le corps et le sang infiniment sains de votre Fils, puissions-nous être comblés des grâces et des bénédictions du ciel, donc les grâces et les bénédictions qui redescendent sur nous. Cette deuxième partie qui sollicite une effusion abondante de toutes les bénédictions et de toutes les grâces pour les communions, apparente notre formule aux épiclèses orientales et occidentales."

Aux mots sacrés de “corpus” et “sanguinem”," au corps et au sang, le célébrant fait encore un signe de croix, puis se signe, donc trois signes de croix. Il y a une symétrie quant au nombre de signes de croix qui sont tracées pendant le canon, 3 (Te Igitur) + 5 (Quam oblationem) avant la Consécration et 5 (Unde et memores) + 3 (Supra Quae) après.

Exercices

En universitaire méthodique, le chanoine Auguste Croagaert propose à la fin de son commentaire de petits exercices pour s’assurer de sa bonne compréhension :

Quelle est l’idée dominante des deuxième (Supra Quae) et troisième (Supplices) formulaires après la Consécration ?

Commentez ce passage du “Supra Quae” où il est demandé au Père d’agréer favorablement l’oblation du corps et du sang eucharistiques du Christ. Pareille prière est-elle bien intelligible ? Développez votre réponse.

Que remarquez-vous à propos des trois personnages de l’ancienne alliance évoqués ici ? Commentez ce passage et développez votre réponse.

Commentez la finale du Supra Quae.

Donnez la division du Supplices.

Commentez la deuxième partie du Supplices

Qu’entend-t-on par le mot “Épiclèse”

Pourquoi l’Épiclèse sollicite-t-elle de l’opération du Saint-Esprit la transsubstantiation Eucharistique? Développez votre réponse.

Expliquez la place réservée après la consécration à cette invocation en vue de la consécration même.

Louis Djeddi